Святая равноапостольная Ольга, супруга великого князя Киевского Игоря, вошла в историю как лучезарная заря христианства на Руси. Время их правления, наступившее после кончины князя Олега († 912), стало переломной эпохой в борьбе между старой языческой верой и новой, животворной силой Христовой истины.

К концу княжения Игоря († 945)

Церковь Христова уже обрела весомое духовное и государственное значение. Яркое

свидетельство тому — сохранившийся текст договора с Византией 944 года,

включённый летописцем в «Повесть временных лет». Этот документ — не просто

сухой перечень условий, а живое отражение дуализма русской души, разрывающейся

между Перуном и Христом.

Две Руси: крещёная и

некрещёная

Мирный договор с Константинополем

должен был быть скреплён клятвой обеих религиозных общин Киева. «Русь крещёная»

присягала в соборном храме святого пророка Илии, где мерцали лампады перед

ликами святых, а воздух дрожал от молитвенных песнопений. «Русь некрещёная»

клялась на мечах в капище Перуна, где дым от жертвенных костров застилал глаза,

а жрецы взывали к грозному богу-громовержцу.

Знаменательно, что в документе

христиане упомянуты первыми — это не случайность, а признание их растущего

влияния. Очевидно, в Киеве уже тогда у власти стояли люди, чьи сердца

склонялись к свету Евангелия. Возможно, и сам князь Игорь втайне тяготел к христианству,

но его положение не позволяло открыто принять крещение, не решив вопроса о

судьбе всей Руси.

Тень язычества

Однако к моменту прибытия

византийских послов обстановка в Киеве накалилась. Языческая партия,

возглавляемая варяжскими воеводами Свенельдом и его сыном Мстиславом, набирала

силу. Не менее влиятельны были и хазарские иудеи, для которых торжество

православия означало бы крах их власти над умами.

Игорь, не сумев переступить через

груз традиций, остался верен старой вере. Он скрепил договор по языческому

обряду — клятвой на мечах, отвергнув благодать крещения. И был наказан за

малодушие: уже через год древляне, восстав против его власти, предали его

мучительной смерти.

Но дни язычества были сочтены.

Бремя правления приняла на себя вдова Игоря — княгиня Ольга, ставшая для Руси

тем же, чем была святая Елена для Византии: матерью, строительницей и

просветительницей.

Путь к крещению

Имя Ольги

(древнескандинавское Хельга — «святая») словно предопределило

её судьбу. Народ прозвал её Мудрой не только за государственную мудрость, но и

за духовную прозорливость.

Летом 954 года, оставив Киев под

присмотром юного Святослава, Ольга отправилась в Царьград — не как

просительница, а как правительница могучей державы. Византия встретила её с

царскими почестями: бронзовые львы рычали, механические птицы пели в палатах Магнавры,

а император Константин Багрянородный, хоть и недолюбливавший русов, вынужден

был признать её величие.

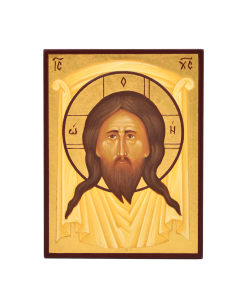

Но главное чудо ждало её в храме

Святой Софии. Под сводами, куда лился золотой свет сквозь мозаики, её сердце

окончательно обратилось ко Христу. В таинстве крещения она приняла имя Елена —

в честь матери Константина Великого, обретшей Крест Господень.

Возвращение на Русь

Ольга вернулась в Киев с

драгоценными дарами — частицами святых мощей, богослужебными книгами и крестом,

вырезанным из Животворящего Древа. На нём была надпись: «Обновися

Русская земля Святым Крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня».

Она строила храмы: Святой Софии в

Киеве, Святой Троицы во Пскове, Никольскую церковь над могилой Аскольда. Её

погосты стали не только административными центрами, но и очагами христианской

веры.

Но её мечте о крещении всей Руси

не суждено было сбыться при жизни. Сын Святослав, яростный язычник, отвергал её

проповедь. Даже попытка призвать западных миссионеров окончилась неудачей.

Закат и наследие

Последние годы Ольга провела в

молитве, словно предчувствуя, что семя, брошенное ею, взойдёт лишь после её

смерти. Она отошла ко Господу 11 июля 969 года, завещав похоронить себя по

христианскому обряду.

И когда её внук, Владимир,

крестил Русь, он вспомнил её слова: «Воля Божия да будет! Аще восхощет

Бог помиловати роду моего Земли Руския, да возложит на сердце им обратитися к

Богу».

Её мощи, чудесно сохранившиеся

нетленными, стали зримым свидетельством святости. А её имя — символом мудрости,

веры и несокрушимой силы духа, осветившей путь целого народа.

-600x800.JPG)